2025年の最新助聴器技術の特徴

2025年の日本に導入されている助聴器は、使用者の聴力レベルや生活スタイルに合わせて高度に調整可能なデジタル技術を搭載しています。代表的な技術・特徴は以下の通りです。まず、AIを活用した音声認識機能により、周囲の雑音を効果的に除去し、クリアな音声を提供します。また、スマートフォンと連携して専用アプリから細かな設定変更や音質調整が可能です。さらに、防水性能や長時間バッテリーも備えており、日常生活での利便性が大幅に向上しています。

助聴器の価格帯と選ぶ際の目安

助聴器の価格は種類や機能、調整コストにより大きく異なります。目安としては以下のとおりです。

-

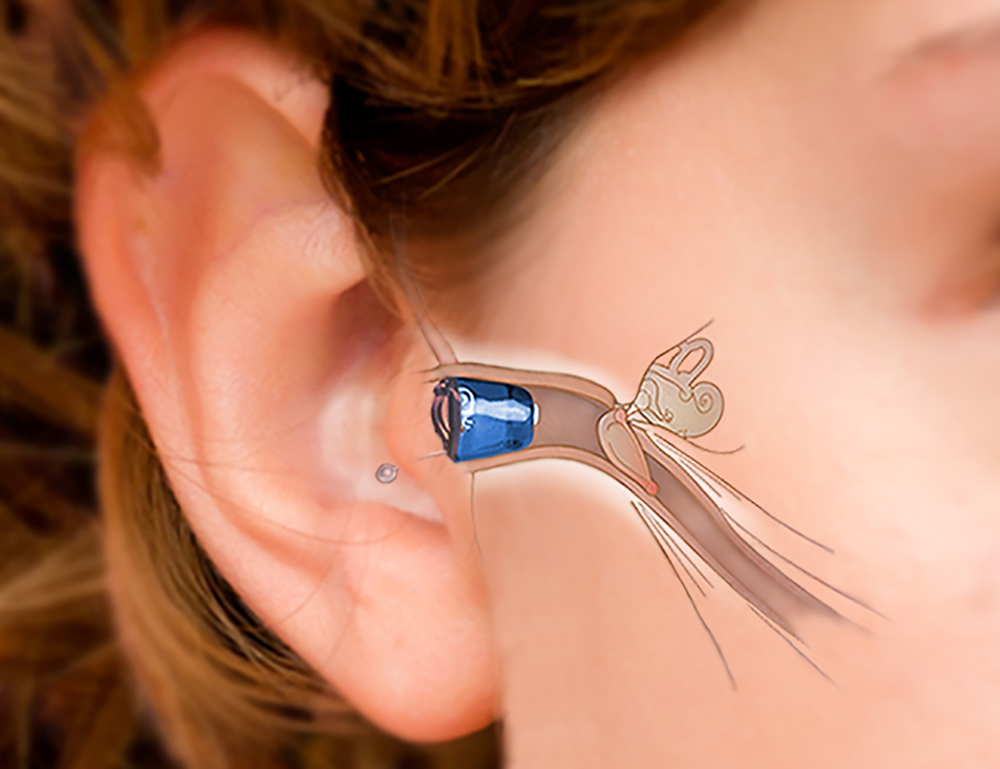

耳穴型 50,000円~600,000円(片耳) 軽度~中度の難聴者向けで、目立たせたくない方や普段から帽子・メガネを使う方に適しています。オーダーメイドが多く、耳の形にぴったり合うため装着感も良好です。高性能モデルでは、より細かな音質調整が可能で楽器の演奏や講義など音の分別が必要なシーンに向きます。

-

耳かけ型 50,000円~600,000円(片耳) 従来型は比較的価格が抑えられていますが、RIC(レシーバーインカナル)型は小型で軽量、音質も向上し、適度な価格で購入可能です。RIC型は耳穴内のレシーバーが劣化した際も交換が容易でメンテナンスしやすい点も魅力です。

-

ポケット型 30,000円~130,000円(片耳) 重度難聴者や手先の不自由な方に特に適しており、入院中や介護施設での利用に好適です。またボリューム調整が大きなダイヤルで行えるため、高齢者に人気があります。

-

充電式補聴器 価格帯は40,000円~120,000円程度で、別売の充電器は1万~3万円かかる場合があります。充電式の利点は電池を頻繁に交換する必要がなく、使用中に電池切れの不安が減ること。海や雪山など湿度や寒冷環境でも安定して使えるモデルが増えています。

-

平均購入費用 日本補聴器工業会の2018年調査では、片耳平均約150,000円、両耳で約300,000円前後です。高機能モデルは性能が優れる反面、すべての機能を日常で使いこなせるとは限りません。自身の聴力状態、利用環境、予算を考慮して選択することが重要です。

-

調整・フィッティング料 個別調整には専門の補聴器技能者によるフィッティングが必要です。初回調整だけでなく、半年~1年定期的な再調整を行うことで装着感や聞こえの質を維持できます。調整料が別途発生する場合が多いため、事前に確認しましょう。

助聴器購入における政府補助制度の概要(2025年)

助聴器は健康保険の適用対象外ですが、公的補助を利用することで費用負担を軽減できます。主な制度は以下の通りです。

障害者総合支援法による補装具費支給制度

- 障害者手帳の取得と障害等級認定が前提

- 助聴器購入費用の約9割が公費で賄われ、利用者は約1割の自己負担で済むケースが多い

- 補助上限は3万円~14万円程度で、購入する助聴器の種類や身体障害の程度によって額が決定される

- 申請手続きは市区町村の福祉窓口で行い、診断書や聴力検査結果などの添付が必要

自治体独自の助聴器補助制度

- 申請条件、補助金額、申請方法は自治体ごとに異なるため、居住地の福祉課で最新情報を必ず確認することが推奨される

- 一部の自治体では、障害者手帳を持たない軽度難聴者向けの独自支援を行うケースも増えている

- 補助の対象とならない製品やサービスもあるため、事前に補助対象の助聴器種類や購入店について問い合わせておくと安心

2025年度の公的支援体制強化

- 令和7年度(2025年度)予算案にて地域生活支援事業費補助金が約502億円に拡充されている

- ICT活用支援や意思疎通支援者派遣事業など、多面的な障害者支援が進展中

- 助聴器ユーザーのための相談窓口拡充、出張調整サービスの導入など利便性の向上が目指されている

助聴器選びのポイントと専門店でのサポート

助聴器は単に機器を購入するだけでなく、専門的な調整やアフターケアが成功の鍵です。選ぶ際のポイントを詳しく紹介します。

-

聴力レベルの正確な把握 医療機関での聴力検査は基盤となります。専門医の診断を受け、難聴のタイプ(感音性/伝音性)や程度を正確に理解しましょう。

-

使用目的と生活スタイルの考慮 自宅でのテレビ視聴、職場での会議、屋外での会話など、生活のどのシーンで最も使用するかを明確に。たとえば騒音環境が多い人はノイズ抑制機能重視、外出時に使うならスマホ連携機能もポイントです。

-

専門店での試聴とフィッティング 認定補聴器技能者が在籍する専門店で試着し、実際の環境音で聞こえを試すことが重要。微調整を重ね、装着感や音質に納得のいく状態に仕上げてもらいましょう。

-

多機能モデルの選択に注意 高機能モデルは便利ですが、すべての機能を使いこなすには慣れや理解が必要です。使わない機能が多すぎると費用対効果が低くなるため、必要な機能を見極めて選びましょう。

-

アフターサービスの確認 継続的なメンテナンスや修理対応、相談窓口の充実度を事前に確認すると安心です。保証サービスがどこまで含まれるかも忘れずにチェックしてください。

-

電池式と充電式の比較 電池交換の負担軽減には充電式が有効ですが、充電器の持ち運びや充電時間の管理も必要です。長時間外出する方や旅行者は予備電池が使える電池式も候補に入れましょう。

2025年以降の助聴器関連福祉サービスの動向

日本政府は障害者の自立支援や情報バリアフリーの推進を続けており、助聴器利用者向けの支援体制が充実していきます。

-

ICT連携支援 助聴器のスマートフォン連携が進む一方で、遠隔地からの調整や手話通訳サービスのオンライン化が進展。NET119など緊急通報システムも音声だけでなくテキスト対応が強化され、災害時や緊急時のコミュニケーションがスムーズに。

-

意思疎通支援者の育成 手話通訳者や要約筆記者に加え、失語症や言語障害者支援者など、多様な福祉人材の養成が進められているため、助聴器利用者の幅広いニーズにも対応可能になる。

-

地域包括ケアとの連携強化 地域の医療・福祉・生活支援の連携によって、助聴器の初期導入から日常のメンテナンス、生活支援にいたるまで一貫したケアが受けられる体制が拡充されている。これにより孤立せず長期間、使いやすい状況が維持されることが期待されています。

新章:助聴器利用者のための「意思疎通支援と情報アクセスサポート」の拡充(2025年時点)

2025年の日本において、助聴器使用者の生活の質向上を目指した新たな動きとして、助聴器利用者が社会生活でのコミュニケーションを円滑に行うための「意思疎通支援」と「情報アクセス支援」が一層強化されています。これは障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき、国や自治体が連携して展開している取り組みの一環です。

具体的には、助聴器利用者が公共施設や行政窓口、医療機関、教育機関、職場などで困難なくコミュニケーションができるよう、以下のような支援策が整備されています。

-

専門的な意思疎通支援者の派遣 手話通訳や要約筆記だけでなく、失語症支援やコミュニケーション支援技術に熟練した意思疎通支援者が利用者のニーズに応じて派遣されるケースが増加。これにより、助聴器の単なる使用から一歩進んだ多様な会話支援が受けられます。

-

遠隔手話通訳・文字通訳サービスの普及 タブレット端末やスマートフォンを活用し、遠隔地から手話通訳を受けられるサービスが全国に広がり、移動制限や時間制約があっても気軽に支援を得られます。特に地方や過疎地での助聴器利用者には大きな利便性がもたらされています。

-

ICTサポートセンターとの連携強化 各地のICTサポートセンターでは、助聴器をはじめとした補装具の使い方やアプリ操作支援、さらにはマイナンバーカード利用支援まで幅広いICT活用支援を行っています。デジタル端末の利用が苦手な高齢者や障害者も安心して情報を得られる環境づくりが進んでいます。

-

情報保障コンテンツの充実 市区町村レベルで手話や字幕つきの公共情報提供、テレビ・動画配信サービスへの対応が拡充され、助聴器ユーザーが生活に必要な情報を差し障りなく受け取れる体制が整備されています。これには、デジタルデバイド対策も含まれ、障害を持つ方々の社会参加を推進する施策として注目されています。

これらの支援策を活用することで、助聴器利用者は日常生活の様々な場面でのコミュニケーションへの不安が減り、社会的孤立の防止や自立生活の促進につながります。助聴器購入後には、単に機器の性能や調整だけでなく、こうした意思疎通支援サービスの利用方法や連絡先を専門店や自治体の窓口で確認し、積極的に相談・活用することが推奨されます。

おわりに:助聴器購入前の準備と相談のすすめ

2025年の日本の助聴器は、高度なデジタル技術と多様な製品群により、快適で使いやすい選択肢が増えています。価格は幅広く、安さだけでなく聴力状態や生活環境、将来のサポート体制も考慮して選ぶことが重要です。政府の補助制度を活用し経済的負担を軽減できるケースもあるため、申請を検討しながら購入を進めましょう。専門店の認定補聴器技能者と相談し、納得のいく調整を重ねて快適な聞こえを目指すことが生活の質の向上に繋がります。さらに、新たに強化された意思疎通支援や情報アクセス支援サービスも積極的に活用し、聞こえの悩みを総合的にサポートしてもらうことが大切です。聞こえの悩みは早めの対応が肝心ですので、気になる方は早めに専門機関へ相談することをおすすめします。

参考情報と補助申請窓口の案内

- 補助申請に必要な書類例

- 障害者手帳(交付済みの場合)

- 医師の診断書・聴力検査結果

- 助聴器の見積書など購入予定資料

-

申請書類(自治体により異なるため、福祉課に事前確認)

- 補助申請窓口

- お住まいの市区町村福祉窓口

-

障害者支援事業担当課

- 助聴器購入までの一般的な流れ 1. 医療機関で聴力検査と診断を受ける 2. 認定補聴器専門店で製品案内、試聴、相談を行う 3. 申請に必要な書類をそろえ、市区町村福祉窓口で補助申請の手続きを行う 4. 助成金の確定後、助聴器購入を決定し、受け取り後も定期的に調整やメンテナンスを受ける

Sources

- https://www.666-666.jp/blog/hearing-aid_guide/?srsltid=AfmBOoqmAyUCwTfI2ksad4JqwhtQ6M_fDwss5euPgp7rdj5jXcQC9E2F

- https://www.mhlw.go.jp/content/001446673.pdf

- https://www.city.naka.lg.jp/data/doc/1748821707_doc_738_0.pdf 免責事項:このウェブサイトに含まれるすべてのコンテンツ(テキスト、グラフィックス、画像、情報)は、一般的な情報提供を目的としています。このページに含まれる情報および資料、ならびにそこに記載された条項、条件、説明は、予告なしに変更されることがあります。